Document original signé par

L’honorable Dominic LeBlanc, C.P., c.r., député

Président du Conseil privé du Roi pour le Canada, ministre responsable du Commerce Canada-É.-U., des Affaires intergouvernementales, du Commerce intérieur et de l’Unité de l’économie canadienne.

Document original signé par

Yoan Marier

Président, Bureau de la sécurité des transports du Canada

Table des matières

- En un coup d’œil

- Message du Président

- Résultats : Nos réalisations

- Dépenses et ressources humaines

- Tableaux de renseignements supplémentaires

- Dépenses fiscales fédérales

- Renseignements ministériels

- Définitions

En un coup d’œil

Le présent rapport sur les résultats ministériels présente les réalisations réelles du Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) par rapport aux plans, aux priorités et aux résultats attendus énoncés dans son Plan ministériel pour 2024‑2025.

Principales priorités

Le BST a cerné les principales priorités suivantes pour 2024‑2025 :

procéder à des enquêtes indépendantes sur des événements de transport choisis afin d’en déterminer les causes et les facteurs contributifs ainsi que les lacunes de sécurité mises en évidence par de tels événements;

formuler des recommandations visant à réduire ou à éliminer les lacunes de sécurité et rendre compte publiquement de ses enquêtes;

effectuer un suivi auprès des intervenants pour s’assurer que des mesures de sécurité sont prises pour réduire les risques et améliorer la sécurité.

Faits saillants pour le BST en 2024‑2025

- Total des dépenses réelles (y compris les services internes) : 42 977 085 $

- Personnel équivalent temps plein total (y compris les services internes) : 233

Pour tout savoir sur les dépenses totales et les ressources humaines du BST, veuillez consulter la section Dépenses et ressources humaines de son rapport complet sur les résultats ministériels.

Sommaire des résultats

Voici un résumé des résultats atteints par le ministère en 2024‑2025 dans ses principaux secteurs d’activité, appelés « responsabilités essentielles ».

Responsabilité essentielle 1 : Enquêtes indépendantes de sécurité et communication des risques dans le réseau de transport

Dépenses réelles : 29 947 826 $

Personnel équivalent temps plein réel : 179

Résultats ministériels obtenus

En 2024, le BST a évalué et classifié 3 222 événements signalés dans les secteurs du transport aérien, ferroviaire, maritime et pipelinier au Canada. Il s’agit d’une diminution de 4 % par rapport aux 3 356 événements signalés en 2023.

Le nombre total d’accidents signalés dans l’ensemble des modes de transport en 2024 a diminué de 3 % par rapport à 2023 et était inférieur de 14 % par rapport à la moyenne des 10 dernières années.

Le nombre de décès dans le secteur des transports a augmenté de 8 % en 2024 par rapport à l’année précédente, 2023. Cela représente une hausse de 12 % par rapport à la moyenne des 10 dernières années.

Au cours de l’exercice financier 2024-2025, le BST a entrepris 43 nouvelles enquêtes, a terminé 55 enquêtes et comptait 75 enquêtes en cours à la fin de l’exercice

En 2024-2025, le Bureau a réévalué les réponses à neuf recommandations en suspens et a émis trois nouvelles recommandations, portant à 84 % la proportion globale de réponses aux recommandations du BST qui ont reçu la cote « Attention entièrement satisfaisante ».

Au cours de l’exercice financier 2024-2025, le BST a terminé et publié les rapports finaux et les recommandations pour plusieurs enquêtes majeures, dont les enquêtes suivantes : l’événement survenu en 2021 mettant en cause le porte-conteneurs ZIM Kingston, la collision de 2022 entre le traversier à passagers Sam McBride et une infrastructure à Toronto (Ontario), le quasi-accident de 2023 entre un train de marchandises de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et un train de passagers de VIA Rail près de Cornwall (Ontario) ainsi que l’incident mortel d’hélicoptère survenu en 2021 dans le bras Jervis (Colombie-Britannique). Les rapports finaux sont accessibles au public sur le site Web du BST

Pour en savoir davantage sur les enquêtes indépendantes de sécurité et la communication des risques dans le réseau de transport du BST, veuillez consulter la section Résultats : Nos réalisations de son rapport sur les résultats ministériels.

Message du président

La fin de l’exercice a marqué un jalon important pour le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) : 35 ans d’efforts visant à rendre les transports plus sécuritaires au Canada. Depuis la création di BST en 1990, le Bureau a formulé 637 recommandations dans les quatre secteurs du transport. À la fin du dernier exercice, le Bureau a jugé que 84 % des réponses aux recommandations dénotaient une attention entièrement satisfaisante, ce qui met en évidence les contributions tangibles du BST à l’amélioration de la sécurité.

L’an dernier, nous avons lancé 43 enquêtes, effectué 60 déploiements sur les lieux d’événements et terminé 55 rapports d’enquête, dont deux ont mené le BST à formuler trois recommandations et à émettre deux préoccupations liées à la sécurité, toutes visant à améliorer la sécurité dans l’industrie maritime.

L’été dernier, nous avons publié le rapport d’enquête (M21P0297) sur l’événement de 2021 mettant en cause le porte-conteneurs ZIM Kingston, qui a subi un roulis paramétrique, entraînant la perte de 109 conteneurs à la mer et un incendie subséquent qui s’est déclaré dans un conteneur endommagé qui renfermait des marchandises. Le Bureau a émis deux préoccupations liées à la sécurité concernant la nécessité de disposer de lignes directrices exhaustives pour gérer le risque de roulis paramétrique et concernant les lacunes dans l’état de préparation du Canada relativement aux urgences maritimes qui dépassent la capacité d’intervention de l’équipage d’un navire.

Nous avons également publié notre rapport d’enquête (M22C0231) sur l’événement de 2022 où le traversier à passagers Sam McBride a heurté le quai à la gare maritime Jack-Layton à Toronto (Ontario), causant une vingtaine de blessés parmi les passagers. Le Bureau a formulé trois recommandations à Transports Canada concernant la gestion de la sécurité des passagers et la préparation aux situations d’urgence, plus précisément sur l’importance de veiller à ce que les membres d’équipage suivent une formation appropriée en matière de gestion de la sécurité des passagers (M24-01), de mettre en place un processus formel de validation et d’approbation des procédures d’évacuation des navires à passagers (M24-02) et de mettre en œuvre un processus permettant de connaître le nombre exact de passagers et de dénombrer séparément les enfants et les enfants en bas âge pour tous les voyages (M24-03).

De plus, nos efforts de communication nous ont permis de souligner l’importance de nos enquêtes tout en favorisant des liens significatifs avec les chefs de file de l’industrie, le personnel des transports et le public. L’an dernier, le BST a participé à 29 entrevues avec les médias et à plus de 60 événements de l’industrie. L’automne dernier, en préparation à la prochaine édition de la Liste de surveillance du BST, nous avons mené une série de consultations auprès des intervenants de l’industrie afin d’évaluer les progrès accomplis et les défis à relever pour régler les enjeux de la Liste de surveillance et afin de cerner les nouveaux enjeux de sécurité émergents auxquels il faut remédier pour rendre le système de transport canadien encore plus sécuritaire.

Au cours de la dernière année, notre organisation a connu plusieurs changements au sein de la haute direction. Parmi ces changements, il y a eu l’arrivée d’une nouvelle administratrice en chef des opérations, d’un nouveau directeur des enquêtes aéronautiques et d’un nouveau directeur général des services intégrés. Nous avons également accueilli Louise Smolska à titre de nouvelle membre du Bureau, apportant à notre organisation plus de 30 ans d’expérience dans les domaines de la sécurité ferroviaire, de l’exploitation et des affaires gouvernementales. J’aimerais également souligner le départ à la retraite de l’ancienne présidente Kathy Fox, qui a quitté l’organisation en août 2024 après un mandat de 17 ans au sein du Bureau, dont 10 ans à titre de présidente.

Nous sommes très fiers du travail accompli par le BST au cours de la dernière année. La rétrospective des efforts fournis démontre clairement l’engagement inébranlable de notre équipe à promouvoir la sécurité des transports, tant au Canada qu’à l’étranger.

Yoan Marier

Président du BST

Résultats : Nos réalisations

Responsabilités essentielles et services internes

- Responsabilité essentielle 1 : enquêtes indépendantes de sécurité et communication des risques dans le réseau de transport

- Services internes

Responsabilité essentielle 1 : enquêtes indépendantes de sécurité et communication des risques dans le réseau de transport

Dans la présente section

- Description

- Répercussions sur la qualité de vie

- Progrès à l’égard des résultats

- Renseignements sur les résultats

- Principaux risques

- Ressources nécessaires pour obtenir les résultats prévus

- Priorités gouvernementales connexes

- Répertoire des programmes

Description

L’unique objectif du BST consiste à promouvoir la sécurité des transports aérien, ferroviaire, maritime et pipelinier. Il s’acquitte de son mandat en procédant à des enquêtes indépendantes sur des événements de transport choisis afin de déterminer leurs causes et les facteurs contributifs, ainsi que les lacunes de sécurité qu’ils mettent en évidence. Le BST formule des recommandations visant à réduire ou à éliminer de telles lacunes et rend compte publiquement de ses enquêtes. Le BST assure ensuite le suivi auprès de parties concernées afin de s’assurer que les mesures de sécurité sont prises pour réduire les risques et améliorer la sécurité.

Répercussions sur la qualité de vie

La responsabilité essentielle contribue au domaine de la saine gouvernance du Cadre de qualité de vie pour le Canada, plus précisément à la confiance à l’égard des institutions, par l’entremise de toutes les activités mentionnées dans la description de la responsabilité essentielle.

Progrès à l’égard des résultats

Cette section présente le rendement du ministère par rapport à ses cibles pour chaque résultat ministériel lié à la responsabilité essentielle 1 : enquêtes indépendantes de sécurité et communication des risques dans le réseau de transport.

Tableau 1 : Le réseau de transport est plus sécuritaire

| Indicateur de résultat ministériel | Cible | Date d’atteinte de la cible | Résultat réel |

|---|---|---|---|

| Nombre d’accidents sur une période de 10 ans | Réduction du nombre d’accidents | Nombre d’accidents sur une période de 10 ans | 2022-2023 : Cible atteinte, 1 402 comparativement à 1 555 2023-2024 : Cible atteinte, 1 331 comparativement à 1 535 2024-2025 : Cible atteinte, 1 303 comparativement à 1 507 |

Tableau 2 : les organismes de réglementation et l’industrie du transport répondent aux lacunes cernées en matière de sécurité

| Indicateur de résultat ministériel | Cible | Date d’atteinte de la cible | Résultat réel |

|---|---|---|---|

| Temps moyen que les recommandations restent en suspens (recommandations actives) | 8 ans | Mars 2025 | 2022-2023 : Cible non atteinte, 10,8 ans 2023-2024 : Cible non atteinte, 8,1 ans 2024-2025 : Cible non atteinte, 9,6 ans |

| Pourcentage de réponses aux recommandations qui ont reçu la cote « Attention entièrement satisfaisante » (depuis la création du BST) | Augmentation de 1,5 % par rapport au résultat de l’exercice précédent | Mars 2025 | 2022-2023 : Cible non atteinte, diminution de 1 % 2023-2024 : Cible non atteinte, diminution de 0,5 % 2024-2025 : Cible non atteinte, augmentation de 1 % |

| Pourcentage d’avis de sécurité pour lesquels des mesures de sécurité ont été prises | 60 % | Mars 2025 | 2022-2023 : Cible non atteinte, 46 % 2023-2024 : Cible atteinte, 86 % 2024-2025 : Cible non atteinte, 56 % |

Tableau 3 : Les enquêtes d’événements sont efficaces

| Indicateur de résultat ministériel | Cible | Date d’atteinte de la cible | Résultat réel |

|---|---|---|---|

| Nombre moyen de jours pour conclure une enquête sur une question de sécurité de catégorie 1 | 730 jours | Mars 2025 | 2022-2023 : S/O 2023-2024 : S/O 2024-2025 : 1 528 jours |

| Nombre moyen de jours pour conclure une enquête complexe de catégorie 2 | 600 jours | Mars 2025 | 2022-2023 : 1 143 jours 2023-2024 : 1 208 jours 2024-2025 : 925 jours |

| Nombre moyen de jours pour conclure une enquête approfondie de catégorie 3 | 450 jours | Mars 2025 | 2022-2023 : 611 jours 2023-2024 : 796 jours 2024-2025 : 683 jours |

| Nombre moyen de jours pour conclure une enquête de portée limitée de catégorie 4 | 220 jours | Mars 2025 | 2022-2023 : 235 jours 2023-2024 : 258 jours 2024-2025 : 305 jours |

| Nombre moyen de jours pour conclure une enquête de collecte de données de catégorie 5 | 60 jours | Mars 2025 | 2022-2023 : 56 jours 2023-2024 : 53 jours 2024-2025 : 43 jours |

| Pourcentage des enquêtes des catégories 1-4 terminées dans le délai cible publié | 60 % | Mars 2025 | 2022-2023 : 32 % 2023-2024 : 28 % 2024-2025 : 13 % |

La section Résultats de l’infographie du BST dans l’InfoBase du GC présente des renseignements supplémentaires sur les résultats et le rendement liés à son répertoire de programmes.

Renseignements sur les résultats

La section suivante décrit les résultats obtenus relativement aux enquêtes indépendantes de sécurité et communication des risques dans le réseau de transport en 2024‑2025 par rapport aux résultats prévus dans le plan ministériel du BST pour l’exercice.

Le réseau de transport est plus sécuritaire

Cet indicateur de rendement, présenté au tableau 1, suit le nombre d’accidents dans tous les secteurs de transport sur une période de 10 ans afin d’évaluer les tendances à long terme en matière de sécurité. Une diminution du taux d’accidents au fil du temps témoigne de progrès vers un système de transport plus sécuritaire.

Bien que cet indicateur offre une vue d’ensemble de la sécurité du système, les résultats sont influencés par divers facteurs externes. De plus, la sécurité des transports est une responsabilité partagée entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, les intervenants de l’industrie et le public. Par conséquent, les améliorations ne peuvent être directement attribuées aux actions d’une seule organisation.

Malgré ces limites, les données récentes démontrent une baisse constante des taux d’accidents et de mortalité à long terme, ce qui indique des améliorations mesurables et durables de la sécurité des transports dans l’ensemble. Cependant, le taux de mortalité a augmenté cette année, soulignant la nécessité de maintenir la vigilance et de poursuivre les efforts ciblés en matière de sécurité.

Résultats obtenus

Nombre d’accidents sur une période de 10 ans

- Résultat réel : 1 303

- Cible : réduction du nombre d’accidents (inférieur à 1 507)

- Résultat final : cible atteinte

Les organismes de réglementation et l’industrie du transport répondent aux lacunes cernées en matière de sécurité

Ce résultat ministériel, présenté au tableau 2, est mesuré au moyen de trois indicateurs : le temps moyen que les recommandations de sécurité restent en suspens (recommandations actives), le pourcentage de réponses aux recommandations qui ont reçu la cote « Attention entièrement satisfaisante » depuis la création du BST, ainsi que le pourcentage d’avis de sécurité pour lesquels des mesures de sécurité ont été prises.

Le BST n’a pas de contrôle direct sur les changements en matière de sécurité des transports. Il exerce plutôt son influence en présentant des conclusions claires et fondées sur les données afin d’inciter les principaux décideurs – appelés « agents du changement », tels que les organismes de réglementation fédéraux comme Transports Canada – à prendre des mesures correctives en réponse aux lacunes de sécurité relevées. La nature, la rapidité et l’efficacité de ces mesures constituent des éléments clés pour évaluer l’impact du BST sur la sécurité des transports.

Puisqu’il reconnait que chaque secteur de transport de compétence fédérale fait face à des défis distincts et dispose de différents points de référence en matière de sécurité, le BST établit des cibles de rendement propres à chaque secteur. Ces indicateurs sont ensuite regroupés afin de fournir une évaluation complète des résultats ministériels et des progrès réalisés relativement à l’ensemble du mandat du BST.

Résultats obtenus

- Temps moyen que les recommandations restent en suspens (recommandations actives)

- Résultat réel : 9,6 ans

- Cible : 8 ans ou moins

- Résultat final : cible non atteinte

- Pourcentage de réponses aux recommandations qui ont reçu la cote « Attention entièrement satisfaisante » (depuis la création du BST)

- Résultat réel : 84 %

- Cible : augmentation de 1,5 % par rapport au résultat de 83 % de l’exercice précédent (égal ou supérieur à 84,5 %)

- Résultat final : cible non atteinte

- Pourcentage d’avis de sécurité pour lesquels des mesures de sécurité ont été prises

- Résultat réel : 56 %

- Cible : au moins 60 %

- Résultat final : cible non atteinte

Les enquêtes sur les événements sont efficientes

Le BST mesure ce résultat ministériel, comme indiqué dans le tableau 3, en fonction de la rapidité de production de ses rapports d’enquête. Le temps moyen de production, selon la classification du rapport conformément à la Politique de classification des événements du BST, sert d’indicateur d’efficience. La durée d’une enquête peut varier considérablement en fonction de nombreux facteurs, dont la complexité de l’enquête et la charge de travail des équipes responsables. Le BST accorde la priorité à la qualité et à l’intégrité de ses enquêtes plutôt qu’à leur rapidité d’exécution. Toutefois, le respect des délais de clôture des enquêtes demeure un défi majeur que le BST s’efforce de relever

Résultats obtenus

- Durée moyenne d’une enquête sur une question de sécurité de catégorie 1

- Résultat réel : 1 528 jours

- Cible : égale ou inférieure à 730 jours

- Résultat final : cible non atteinte

- Aucune enquête sur une question de sécurité de catégorie 1 n’a été complétée en 2022-2023 ou en 2023-2024.

- Durée moyenne d’une enquête complexe de catégorie 2

- Résultat réel : 925 jours

- Cible : égale ou inférieure à 600 jours

- Résultat final : cible non atteinte

- Durée moyenne d’une enquête détaillée de catégorie 3

- Résultat réel : 683 jours

- Cible : égale ou inférieure à 450 jours

- Résultat final : cible non atteinte

- Durée moyenne d’une enquête de portée limitée de catégorie 4

- Résultat réel : 305 jours

- Cible : égale ou inférieure à 220 jours

- Résultat final : cible non atteinte

- Durée moyenne d’une enquête de collecte de données de catégorie 5

- Résultat réel : 43 jours

- Cible : égale ou inférieure à 60 jours

- Résultat final : cible atteinte

- Pourcentage des enquêtes des catégories 1-4 terminées dans le délai cible publié

- Résultat réel : 13 %

- Cible : au moins 60 %

- Résultat final : cible non atteinte

Principaux risques

Le BST accorde une importance stratégique à la gestion intégrée des risques dans l’ensemble de l’organisation afin d’assurer l’efficacité de ses opérations, la réalisation de son mandat et de ses résultats stratégiques, ainsi que le respect des attentes des organismes centraux. Un élément clé de ce cadre de travail est la mise à jour annuelle du Profil de risque organisationnel (PRO).

Pour l’exercice 2024-2025, on a relevé six risques stratégiques présentant des menaces (ou des possibilités) importantes pour le ministère. Ces risques exigent une surveillance continue et une gestion proactive à tous les niveaux de l’organisation pour veiller à ce que les objectifs ministériels soient atteints et que des décisions éclairées soient prises.

Rester au fait des progrès et des changements technologiques dans l’industrie

La crédibilité et l’efficacité opérationnelle du BST pourraient être compromises s’il ne parvient pas à suivre l’évolution des progrès et des changements technologiques dans l’industrie du transport et s’il ne s’adapte pas pour s’assurer que les nouvelles sources de données sont exploitées efficacement, gérées de façon optimale et pleinement analysée.

Les progrès en matière d’ingénierie, de conception et de systèmes opérationnels surviennent parfois plus rapidement que la capacité d’adaptation de notre organisation. Parmi les exemples de changements technologiques susceptibles de poser des défis, on compte l’automatisation accrue dans certains secteurs du transport, l’intégration de véhicules télépilotés dans les systèmes existants, l’utilisation croissante de matériaux composites pour lesquels nous avons une expertise limitée, l’électrification des véhicules et des équipements ainsi que la prolifération de logiciels spécialisés utilisés par l’industrie pour gérer et soutenir les opérations des véhicules. Le BST demeure à l’affût des technologies de pointe et des avancées que ses experts techniques doivent intégrer à leur base de connaissances et de compétences. L’organisation appuie les efforts d’apprentissage dans ces domaines et accorde une priorité au financement de la formation.

La gestion des données constitue également un enjeu en constante évolution. Afin de pouvoir accéder adéquatement aux données publiques et privées pour mener des enquêtes, le personnel du BST devra déployer des efforts supplémentaires pour maintenir ou acquérir l’expertise requise. De plus, les employés devront aussi avoir accès à l’équipement et à la formation nécessaires pour utiliser et analyser l’ensemble des données disponibles en vue de mener les enquêtes sur les événements de transport dans l’avenir.

C’est pourquoi le BST a mis sur pied cette année l’équipe Analyse des données afin d’améliorer la gestion et l’analyse des données clés liées au transport en appui aux enquêtes. L’organisation collabore également activement avec l’industrie et ses partenaires fédéraux afin de demeurer informée des avancées en intelligence artificielle et d’évaluer leur potentiel d’application pour soutenir les futures enquêtes.

Rester au fait de la technologie en milieu de travail

Il existe un risque que les employés du BST n’aient pas accès aux outils, systèmes et applications technologiques en usage pour accomplir leur travail de façon efficace et efficiente. En tant qu’organisme d’enquête de calibre mondial, il est important que les employés disposent des technologies les plus récentes et puissent en tirer pleinement parti afin d’interagir efficacement avec les ministères, les intervenants, les autres organismes d’enquête et l’industrie.

Il faut que ces outils ne soient pas vulnérables aux interruptions des activités, en particulier lorsqu’on tient compte de la prévalence du télétravail. Le BST déploie tous les efforts pour moderniser ses opérations et adopter des systèmes et des processus plus récents et plus performants, avec des redondances nécessaires lorsque possible. Parmi ces efforts, le BST suit un plan de renouvellement de ses systèmes et composantes qui s’appuie sur leur cycle de vie.

Cette année a marqué une étape importante dans l’amélioration du soutien technologique offert au personnel du BST avec le lancement de la nouvelle Application d’analyse de la sécurité, un outil d’enquête central conçu pour établir la séquence des événements entourant un accident ou un incident et, dans la mesure du possible, normaliser le processus d’enquête. Cet outil permet aux enquêteurs de consigner les événements tels qu’ils se sont produits soit sous forme de liste hiérarchisée, soit à l’aide de composantes visuelles générées au moyen du diagramme d’analyse de la sécurité. En somme, l’organisation s’est dotée d’une véritable feuille de route numérique pour les enquêtes, favorisant ainsi l’efficience et la continuité du travail.

Le diagramme d’analyse de la sécurité, semblable à un organigramme, permet de cartographier l’ensemble des conditions et des événements pertinents. Il fonctionne avec des règles précises et des formulaires guidés pour garantir une collecte de données complète et exacte. Ces formulaires, basés sur la Méthodologie intégrée d’enquête sur la sécurité (MIES), permettent aux enquêteurs de cerner les événements ayant une incidence sur la sécurité, les conditions contributives et les facteurs sous-jacents nécessitant une analyse approfondie en vue de l’évaluation des risques et de la mise en place de mesures préventives. Ce processus contribue à déterminer s’il existe une lacune en matière de sécurité.

La nouvelle Application d’analyse de la sécurité, qui a remplacé le système précédent qui a été conçu il y a plus de 20 ans, a été ajouté sur une plateforme infonuagique modernisée. Cet ajout a permis de résoudre les enjeux liés à la fin de vie du système tout en améliorant considérablement l’interface utilisateur, en réduisant les frustrations liées à la saisie de données et en rehaussant la qualité globale des données.

Bien-être et sécurité des employés

Il faut demeurer vigilant quant à la gestion du bien-être physique et mental des employés et maintenir un milieu de travail favorable, respectueux, inclusif, diversifié et sans harcèlement. De plus, en raison de la nature du travail effectué au BST, qui diffère de la plupart des autres ministères, les employés peuvent être exposés à divers risques physiques et psychologiques lors des enquêtes sur les accidents.

Pour favoriser un environnement de travail sain, le BST a continué de faire preuve de proactivité en sensibilisant son personnel à l’importance de créer un milieu de travail respectueux et sécuritaire. Le BST a utilisé les discussions ouvertes pour favoriser l’apprentissage et les échanges, ainsi que la Balise, un bulletin interne mensuel distribué à l’ensemble du personnel pour partager des articles, des ressources et des événements. Le ministère a également approché Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) afin de mettre en place un service d’ombuds accessible pour tous les employés du BST. La mise en place du service a été confirmée, et le programme d’ombuds sera promu et lancé en 2025‑2026.

État de préparation opérationnelle

Il existe un risque que le BST ne puisse pas se rendre rapidement sur les lieux d’un accident et maintenir ses opérations d’enquête dans certaines régions éloignées en raison de la disponibilité limitée des services de transport et des infrastructures de soutien. Il existe également un risque que les plans de déploiement ne soient pas assez robustes ni suffisamment exercés pour garantir un état de préparation adéquat. Ce risque est particulièrement évident dans les régions où les services de transport et les infrastructures de soutien sont affectés par leur disponibilité saisonnière, en raison du tourisme ou d’autres facteurs. La disponibilité d’un nombre insuffisant d’employés, tant pour les fonctions d’enquête que de soutien, pendant et en dehors des heures normales de travail, accentue ce risque.

À titre de mesure d’atténuation, le BST s’assure qu’il y a toujours, dans chaque mode de transport, des enquêteurs qui sont de garde afin de pouvoir effectuer un déploiement à tout moment. Toutefois, en raison de la nature des enquêtes du BST et de l’immensité du territoire canadien, le déploiement dans des régions éloignées dépourvues de services restera toujours un défi présentant un risque pour les enquêtes. Le BST gère cette situation par des efforts rigoureux de préparation et de planification logistique afin de pouvoir déployer ses enquêteurs là où et quand un événement survient.

Une initiative clé a été l’élaboration de la Liste de contrôle pour les déploiements majeurs multimodaux, visant à soutenir les meilleures pratiques pour des déploiements efficients. Parmi ces pratiques figurent la surveillance des offres permanentes pour des vols affrétés vers des lieux isolés et la collaboration avec d’autres organismes gouvernementaux pour partager des ressources telles que l’hébergement ou les véhicules. Puisque ce risque demeurera un défi constant, le BST doit continuer à planifier et à développer des processus et des outils pour l’atténuer.

Contestations judiciaires

Des organisations et des particuliers contestent plus fréquemment les processus opérationnels du BST, de même que l’application de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports (Loi sur le BCEATST). Cela expose le BST au risque que certaines décisions judiciaires aient une incidence négative sur la façon dont le BST mène ses activités.

En 2024-2025, l’avocate générale du BST a continué à défendre la position juridique du BST découlant de la Loi sur le BCEATST dans les procédures judiciaires tout au long de l’année pour préserver l’intégrité des enquêtes du BST.

Manque de ressources

La capacité des fonctions d’enquêtes et de soutien au BST demeure mise à l’épreuve lorsque vient le temps d’atteindre les cibles de publication des rapports de manière à satisfaire les attentes de l’industrie et du public. Des délais prolongés dans la publication des résultats d’enquête risquent de réduire leur portée et de limiter les occasions d’améliorer la sécurité des transports en temps opportun. L’élaboration des rapports d’enquête constitue ainsi un domaine clé où il y a place à l’amélioration, et le BST procède actuellement à une révision de ses processus afin d’en accroître l’efficacité et d’explorer les possibilités d’intégrer des outils et technologies d’intelligence artificielle pour accélérer le travail.

En ce qui concerne le financement, le BST a reçu de nouveaux fonds dans le cadre du budget de 2023, en vigueur à compter de l’exercice 2023‑2024, afin de renforcer sa capacité de relève et sa résilience, bien que ces fonds aient été partiellement compensés par les réductions résultant de l’initiative de recentrage des dépenses gouvernementales incluse dans le même budget. Au cours des exercices 2023‑2024 et 2024‑2025, le BST a mené des processus de dotation, principalement pour des postes d’enquêteurs et de spécialistes techniques, permettant ainsi le recrutement de ressources additionnelles. Les avantages à long terme seront connus ultérieurement, une fois que ces nouveaux employés auront complété leur formation et acquis une expérience suffisante sur le terrain.

Parmi les autres facteurs influant sur ce risque figurent les exercices continus de réduction budgétaire du gouvernement du Canada, tels que l’initiative de recentrage des dépenses gouvernementales, qui incitent les ministères à dégager des économies et à améliorer leur efficience. Cela a constitué un défi pour le BST compte tenu de ses effectifs déjà limités. L’organisation a néanmoins réussi à générer certaines économies par attrition du personnel et par la réduction de ses déplacements, mais a tout de même dû limiter la dotation de certains postes d’enquête et d’ingénierie.

Le BST continuera de s’adapter et de réévaluer ses plans à mesure que les orientations du gouvernement du Canada sur les initiatives d’économies évolueront; toutefois, d’éventuelles réductions futures représentent un risque réel pour ses opérations.

Ressources nécessaires pour obtenir les résultats prévus

Tableau 4 : Aperçu des ressources requises pour les enquêtes indépendantes de sécurité et communication des risques dans le réseau de transport

| Ressources | Prévues | Réelles |

|---|---|---|

| Dépenses | 32 495 478 $ | 29 947 826 $ |

| Équivalents temps plein | 197 | 179 |

La section Finances de l’infographie du BST dans l’InfoBase du GC et la section Personnel de l’infographie du BST dans l’InfoBase du GC présente des renseignements exhaustifs sur les ressources financières et humaines en ce qui concerne son répertoire des programmes.

Priorités gouvernementales connexes

Vous trouverez de plus amples renseignements sur l’apport du BST au Plan de mise en œuvre fédéral du Canada pour le Programme 2030 et à la Stratégie fédérale de développement durable dans notre stratégie ministérielle de développement durable.

Répertoire des programmes

Les enquêtes indépendantes de sécurité et communication des risques dans le réseau de transport sont appuyées par les programmes suivants :

- Enquêtes d’événements aéronautiques

- Enquêtes d’événements ferroviaires

- Enquêtes d’événements maritimes

- Enquêtes d’événements de pipeline

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le répertoire des programmes pour les enquêtes indépendantes de sécurité et communication des risques dans le réseau de transport sur la page Résultats dans l’InfoBase du GC.

Services internes

Dans la présente section

- Description

- Progrès à l’égard des résultats

- Ressources nécessaires pour obtenir les résultats prévus

- Marchés attribués à des entreprises autochtones

Description

Les services internes désignent les activités et les ressources qui appuient un ministère dans son travail visant à remplir ses obligations générales et à exécuter ses programmes. Les catégories de services internes sont les suivantes :

- services de gestion et de surveillance;

- services de communication;

- services juridiques;

- services de gestion des ressources humaines;

- services de gestion des finances;

- services de gestion de l’information;

- services des technologies de l’information;

- services de gestion des biens immobiliers;

- services de gestion du matériel;

- services de gestion des acquisitions.

Progrès à l’égard des résultats

Cette section présente les mesures prises par le ministère pour atteindre les résultats et les cibles en ce qui a trait aux services internes.

Le programme des Services internes a fait progresser l’utilisation d’outils et de systèmes numériques, veillant ainsi à ce que le BST soit bien soutenu dans un environnement de travail hybride axé sur le numérique, tout en poursuivant ses efforts pour améliorer davantage l’efficience et l’adaptabilité organisationnelles. Des équipes des Services intégrés, dont les finances, les ressources humaines et l’approvisionnement, ont également simplifié leurs processus internes afin d’offrir un meilleur soutien à leurs clients. Des progrès ont également été réalisés dans la migration des principaux systèmes informatiques vers un environnement infonuagique, conformément à la plus récente stratégie infonuagique du gouvernement du Canada, et les travaux se poursuivront pour renforcer l’efficience et la résilience.

Le personnel des Services internes a également fait avancer diverses initiatives visant le bien-être des employés au BST, notamment en répondant au Sondage annuel auprès des fonctionnaires fédéraux, en faisant la promotion d’outils de soutien en santé mentale et en fournissant des conseils sur les valeurs et l’éthique. Une attention particulière a été accordée aux activités favorisant la diversité et l’inclusion, et les efforts à cet égard continueront d’être renforcés.

Des progrès ont été réalisés dans la modernisation des bureaux, des laboratoires et de l’équipement, en collaboration avec Laboratoires Canada et Services publics et Approvisionnement Canada, en vue de créer un environnement de travail renouvelé et hautement fonctionnel qui favorise l’efficacité, la collaboration scientifique et l’innovation. Comme cette initiative exige des investissements et un entretien continu au-delà des crédits actuels, une collaboration soutenue avec les organismes centraux demeure essentielle. Un financement a été obtenu dans le cadre du budget de 2024, et une demande de propositions pour des services de gestion de la construction a été publiée, l’attribution du contrat étant prévue au début du nouvel exercice.

En réponse à l’initiative de recentrage des dépenses gouvernementales annoncée dans le budget de 2023 du gouvernement du Canada, le BST a révisé ses plans et mis en œuvre des mesures pour gérer les réductions budgétaires qui en découlent. Les Services internes coordonnent ces ajustements en étroite collaboration avec les gestionnaires de programmes afin de réduire les répercussions opérationnelles au minimum. Les réductions ont été réparties entre tous les programmes et les Services internes afin d’éviter des impacts majeurs sur un seul programme. Comme ces réductions cumulatives augmenteront progressivement d’ici 2026-2027, le BST surveille de près leurs effets afin de s’assurer que l’organisation continue de s’acquitter efficacement de son mandat.

Ressources nécessaires pour obtenir les résultats prévus

Tableau 5 : Ressources nécessaires pour obtenir les résultats prévus en ce qui a trait aux services internes pour l’exercice

| Ressources | Prévues | Réelles |

|---|---|---|

| Dépenses | 8 123 869 $ | 13 029 259 $ |

| Équivalents temps plein | 52 | 54 |

La section Finances de l’infographie du BST dans l’InfoBase du GC et la section Personnel de l’infographie du BST dans l’InfoBase du GC présente des renseignements exhaustifs sur les ressources financières et humaines en ce qui concerne son répertoire des programmes.

Marchés attribués à des entreprises autochtones

Chaque année, les ministères du gouvernement du Canada sont tenus d’attribuer au moins 5 % de la valeur totale des marchés à des entreprises autochtones.

Résultats du BST pour 2024‑2025

Tableau 6 : Valeur totale des marchés attribués à des entreprises autochtones¹

Comme il est indiqué dans le tableau 6, le BST a attribué 10,7 % de la valeur totale de tous ses marchés à des entreprises autochtones au cours de l’exercice.

| Indicateurs de rendement liés à l’attribution de marchés | Résultats 2024-2025 |

|---|---|

| Valeur totale des marchés attribués à des entreprises autochtones¹ (A) | 321 292 $ |

| Valeur totale des marchés attribués à des entreprises autochtones et non autochtones² (B) | 3 008 574 $ |

| Valeur des exceptions approuvées par l’administrateur général/administratrice générale (C) | 0 $ |

| Pourcentage de marchés attribués à des entreprises autochtones [A / (B − C) × 100] | 10,7 % |

| |

Afin de mieux comprendre la gestion du processus d’approvisionnement auprès d’entreprises autochtones, tous les employés du groupe d’approvisionnement ont préalablement suivi deux cours essentiels offerts par l’École de la fonction publique du Canada.

- Considérations autochtones en matière d’approvisionnement (COR409)

- Approvisionnement dans la région du Nunavut (COR410)

De plus, la campagne de sensibilisation interne visant à promouvoir les achats auprès d’entreprises autochtones s’est poursuivie en 2024‑2025, et les considérations relatives aux entreprises autochtones, de même qu’un lien direct vers l’Annuaire des entreprises autochtones, continuent d’être mises en évidence dans le formulaire de demande qui guide les clients tout au long du processus de planification des contrats.

Dans son Plan ministériel pour 2025‑2026, le BST prévoyait que, d’ici la fin de l’exercice 2024‑2025, il aurait attribué 11,75 % de la valeur totale de ses marchés à des entreprises autochtones; toutefois, certains contrats n’ont pas progressé comme prévu, ce qui a entraîné un montant réel légèrement inférieur de 10,7 %.

Dépenses et ressources humaines

Dans la présente section

Dépenses

Cette section présente un aperçu des dépenses prévues et réelles du ministère de 2022‑2023 à 2027‑2028.

Recentrer les dépenses gouvernementales

Dans le budget de 2023, le gouvernement s’est engagé à réduire ses dépenses de 14,1 milliards de dollars sur cinq ans à compter de 2023‑2024, et de 4,1 milliards chaque année par la suite.

Dans le cadre du respect de cet engagement, le BST a identifié les réductions des dépenses suivantes.

- 2024‑2025 : 277 000 $

- 2025‑2026 : 889 033 $

- 2026-2027 et exercices suivants : 889 033 $

Au cours de l'exercice 2024-2025, le BST s'est efforcé à réduire ses dépenses grâce aux mesures suivantes :

- Diminution des déplacements

- Diminution du nombre de postes par attrition

- Non-remplacement des postes vacants

Ces réductions ont diminué la capacité opérationnelle et augmenté le risque opérationnel pour le BST, et le volume élevé d’incidents a mis à rude épreuve les ressources ministérielles. Le ministère continue de déployer tous les efforts possibles pour fonctionner efficacement et s’acquitter de son mandat.

Sommaire du rendement budgétaire

Tableau 7 : Dépenses réelles de trois exercices pour les responsabilités essentielles et les services internes (en dollars)

| Responsabilités essentielles et services internes | Budget principal des dépenses 2024‑2025 | Autorisations totales pouvant être utilisées pour 2024‑2025 | Dépenses réelles de trois exercices (autorisations utilisées) |

|---|---|---|---|

| Enquêtes indépendantes de sécurité et communication des risques dans le réseau de transport | 32 495 478 | 30 490 494 |

|

| Services internes | 8 123 869 | 13 267 390 |

|

| Total | 40 619 347 | 43 757 884 |

|

Analyse des dépenses des trois derniers exercices

Les dépenses pour 2022‑2023 et 2023‑2024 reflètent les résultats réels, tels que publiés dans les Comptes publics du Canada. L’augmentation de 2022‑2023 à 2023‑2024 résulte principalement du financement permanent pour l’intégrité opérationnelle accordé au BST en 2023-2024 dans le cadre du budget de 2023. Toutefois, une partie du financement découlant du budget de 2023 consistait en un financement temporaire pour 2023‑2024 destiné à des investissements stratégiques dans la modernisation ou le remplacement d’équipements de laboratoire essentiels, qui a pris fin, entraînant ainsi la baisse de 2023‑2024 à 2024‑2025. La migration des applications vers un environnement infonuagique et la décision en cours d’exercice de faire progresser d’autres initiatives clés de modernisation ont entraîné une hausse des dépenses liées aux Services internes en 2024‑2025.

L’augmentation significative de 3,1 millions de dollars entre les crédits principaux de 2024‑2025 et l’ensemble des autorisations disponibles s’explique par des fonds supplémentaires reçus au cours de l’exercice, notamment :

- une augmentation de 1,8 million de dollars pour les hausses salariales découlant des négociations collectives et pour couvrir les paiements obligatoires accumulés pour les vacances et les congés compensatoires, ainsi que les exigences liées à la paie;

- une augmentation de 1,2 million de dollars provenant du report du budget de fonctionnement de 2023‑2024.

Le 0,1 million de dollars restant est principalement attribuable à l’ajustement annuel du taux du régime d’avantages sociaux des employés (RASE) fixé par le Secrétariat du Conseil du Trésor.

La section Finances de l’infographie pour le BST sur l’InfoBase du GC présente des renseignements financiers plus détaillés des exercices précédents.

Tableau 8 : Dépenses prévues au cours des trois prochains exercices pour les responsabilités essentielles et les services internes (en dollars)

| Responsabilités essentielles et services internes | Dépenses prévues 2025‑2026 | Dépenses prévues 2026‑2027 | Dépenses prévues 2027‑2028 |

|---|---|---|---|

| Enquêtes indépendantes de sécurité et communication des risques dans le réseau de transport | 32 899 005 | 32 942 646 | 32 942 646 |

| Services internes | 8 224 751 | 8 235 662 | 8 235 662 |

| Total | 41 123 756 | 41 178 308 | 41 178 308 |

Analyse des dépenses des trois prochains exercices

Conformément à la définition des dépenses prévues, les montants pour 2025‑2026 et les futurs exercices incluent uniquement les montants du Budget principal des dépenses et de la Mise à jour annuelle des niveaux de référence (MJANR). Ces chiffres n’incluent aucun financement supplémentaire ou exceptionnel pouvant être accordé par l’entremise de budgets supplémentaires des dépenses ou d’autres ajustements ponctuels. Selon les prévisions actuelles, les dépenses prévues devraient rester stables au cours des prochaines années, sans changements significatifs anticipés dans les niveaux de financement, à moins d’une décision contraire du gouvernement.

Il convient de noter que les économies découlant de l’initiative de recentrage des dépenses gouvernementales du budget de 2023 sont intégrées dans le Budget principal des dépenses et les montants de la MJANR, et sont donc reflétées dans le tableau. Toutefois, une incertitude subsiste quant à l’impact potentiel des futures initiatives de réduction budgétaire proposées par le gouvernement. Toute mesure budgétaire future n’a pas encore été confirmée et n’est pas prise en compte dans les chiffres actuels des dépenses prévues.

La section Finances de l’infographie pour le BST sur l’InfoBase du GC présente des renseignements financiers plus détaillés liés à des exercices futurs.

Financement

Cette section présente un aperçu du financement voté et législatif du ministère par rapport à ses responsabilités essentielles et à ses services internes. Consultez la page sur les Budgets et dépenses du gouvernement du Canada pour obtenir de plus amples renseignements sur les autorisations de financement.

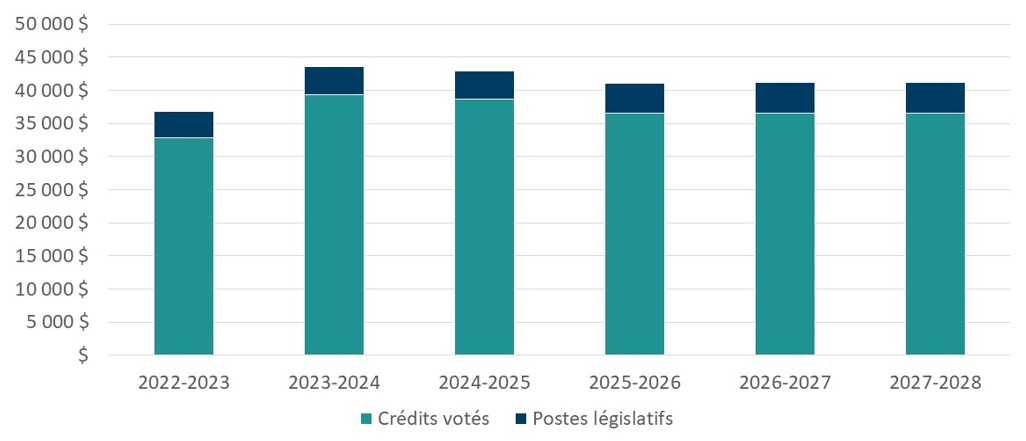

Le graphique 1 résume le financement voté et législatif du ministère pour la période de 2022‑2023 à 2027‑2028 (en milliers de dollars).

Version texte du graphique 1

| Exercice | Postes législatifs | Crédits votés | Total |

|---|---|---|---|

| 2022‑2023 | 3 985 | 32 829 | 36 814 |

| 2023‑2024 | 4 195 | 39 334 | 43 529 |

| 2024‑2025 | 4 316 | 38 661 | 42 977 |

| 2025‑2026 | 4 630 | 36 494 | 41 124 |

| 2026‑2027 | 4 637 | 36 541 | 41 178 |

| 2027‑2028 | 4 637 | 36 541 | 41 178 |

Analyse du financement législatif et voté pour une période de six exercices

Le graphique sur la tendance des dépenses ministérielles présente les dépenses réelles de 2022-2023 à 2024-2025 ainsi que les dépenses prévues de 2025-2026 à 2027-2028. Les variations dans les dépenses législatives sont attribuables aux allocations du régime d’avantages sociaux des employés associées à leur salaire. L’augmentation importante des autorisations votées entre 2022-2023 et 2023-2024 s’explique par le financement des augmentations salariales rétroactives et en cours d’exercice, ainsi que par le financement prévu dans le budget de 2023 pour répondre à des besoins opérationnels essentiels, y compris un financement ponctuel pour des investissements en matériel technique. La diminution observée en 2024-2025 reflète principalement l’impact initial des réductions liées à l’initiative de recentrage des dépenses gouvernementales, ainsi que l’expiration du financement ponctuel accordé en 2023-2024.

Le financement prévu à partir de 2025-2026 inclut uniquement les montants figurant dans le Budget principal des dépenses et la Mise à jour annuelle des niveaux de référence.

Consultez les Comptes publics du Canada pour en savoir plus sur les dépenses votées et législatives du BST.

Faits saillants des états financiers

Les états financiers (non audités) du BST pour l’exercice terminé le 31 mars 2025.

Tableau 9 : État condensé des résultats (non audité) pour l’exercice terminé le 31 mars 2025 (en milliers de dollars)

| Renseignements financiers | Résultats réels 2024‑2025 | Résultats prévus 2024‑2025 | Différence (réels moins prévus) |

|---|---|---|---|

| Total des charges | 45 394 | 44 712 | 682 |

| Total des revenus | 13 | 8 | 5 |

| Coût de fonctionnement net avant le financement du gouvernement et les transferts | 45 381 | 44 704 | 677 |

Analyse des charges et des revenus pour 2024-2025

Les résultats prévus pour l’exercice financier 2024-2025 étaient fondés sur les estimations disponibles au moment de la préparation des états financiers prospectifs, qui constituent une composante essentielle du Plan ministériel de 2024-2025. Les dépenses prévues s’élevaient à 44,7 millions de dollars, comparativement à des dépenses réelles de 45,4 millions de dollars, ce qui représente un écart de 0,7 million de dollars, ou 1,6 %, correspondant étroitement à l’estimation initiale.

Les renseignements sur les résultats prévus pour 2024‑2025 proviennent de l’état des résultats prospectif et les notes de 2024-2025 du BST.

Tableau 10 : État condensé des résultats (non audité) pour les exercices 2023‑2024 et 2024‑2025 (en milliers de dollars)

| Renseignements financiers | Résultats réels 2024‑2025 | Résultats réels 2023‑2024 | Différence (2024‑2025 moins 2023‑2024) |

|---|---|---|---|

| Total des charges | 45 394 | 43 896 | 1 498 |

| Total des revenus | 13 | 8 | 5 |

| Coût de fonctionnement net avant le financement du gouvernement et les transferts | 45 381 | 43 888 | 1 493 |

Analyse des différences de charges et de revenus entre 2023-2024 et 2024-2025

Les dépenses de fonctionnement totales du BST pour l’exercice 2024-2025 se sont élevées à 45,4 millions de dollars, soit une augmentation de 1,5 million de dollars par rapport à l’exercice précédent. Cette hausse s’explique principalement par une augmentation des coûts salariaux et par le recours accru à des services professionnels liés aux technologies de l’information, partiellement compensés par une diminution des acquisitions de machineries et d’équipements.

Les revenus du BST sont accessoires et proviennent principalement des remises reçues de son fournisseur pour l’utilisation des cartes d’acquisition du BST en 2024-2025.

Tableau 11 : État condensé de la situation financière (non audité) au 31 mars 2025 (en milliers de dollars)

| Renseignements financiers | Exercice en cours (2024‑2025) | Exercice précédent (2023‑2024) | Différence (2024‑2025 moins 2023‑2024) |

|---|---|---|---|

| Total des passifs nets | 7 358 | 9 046 | -1 688 |

| Total des actifs financiers nets | 4 354 | 5 847 | -1 493 |

| Dette nette du ministère | 3 004 | 3 199 | -195 |

| Total des actifs non financiers | 11 798 | 9 475 | 2 323 |

| Situation financière nette du ministère | 8 794 | 6 276 | 2 518 |

Analyse du passif et de l'actif du département depuis le dernier exercice fiscal

Comme l’illustre le tableau 11, la situation financière nette du ministère du BST a augmenté de 2,5 millions de dollars par rapport à l’exercice précédent. Cette hausse résulte de plusieurs facteurs : une augmentation du total des actifs non financiers, principalement composés d’immobilisations corporelles (2,3 millions de dollars), une diminution du total des passifs nets attribuable principalement à une baisse des comptes créditeurs en fin d’exercice (1,7 million de dollars), contrebalancée par une diminution du total des actifs financiers nets, qui comprennent les comptes débiteurs, les avances et les montants à recevoir du Trésor (1,5 million de dollars).

Ressources humaines

Cette section présente un aperçu des ressources humaines réelles et prévues du ministère pour la période de 2022‑2023 à 2027‑2028.

Tableau 12 : Ressources humaines réelles pour les responsabilités essentielles et les services internes

| Responsabilités essentielles et services internes | Équivalents temps plein réels 2022‑2023 | Équivalents temps plein réels 2023‑2024 | Équivalents temps plein réels 2024‑2025 |

|---|---|---|---|

| Enquêtes indépendantes de sécurité et communication des risques dans le réseau de transport | 176 | 173 | 179 |

| Services internes | 51 | 54 | 54 |

| Total | 227 | 227 | 233 |

Analyse des ressources humaines des trois derniers exercices

Le nombre réel d’équivalents temps plein (ETP) était de 227 pour les exercices 2022-2023 et 2023-2024. Pour 2022-2023, ce chiffre correspondait à l’objectif prévu de 227 ETP. En 2023-2024, le BST avait anticipé une augmentation du nombre d’ETP à la suite de l’approbation d’un nouveau financement dans le cadre du budget de 2023, qui prévoyait des ressources supplémentaires pour répondre à des besoins opérationnels essentiels. Toutefois, des retards dans la confirmation du financement, la création de nouveaux postes et la réalisation de processus de dotation ont empêché l’organisation d’augmenter ses effectifs avant la fin de l’exercice. En 2024-2025, le nombre d’ETP a augmenté, car plusieurs processus de dotation amorcés l’année précédente ont été finalisés. Néanmoins, les mesures d’efficience mises en œuvre dans le cadre de l’initiative de recentrage des dépenses gouvernementales ont entraîné un écart par rapport aux niveaux initialement prévus dans le Plan ministériel de 2024-2025.

Tableau 13 : Sommaire de la planification des ressources humaines pour les responsabilités essentielles et les services internes

| Responsabilités essentielles et services internes | Équivalents temps plein prévus en 2025‑2026 | Équivalents temps plein prévus en 2026‑2027 | Équivalents temps plein prévus en 2027‑2028 |

|---|---|---|---|

| Enquêtes indépendantes de sécurité et communication des risques dans le réseau de transport | 193 | 193 | 193 |

| Services internes | 52 | 52 | 52 |

| Total | 245 | 245 | 245 |

Analyse des ressources humaines pour les trois prochains exercices

Pour l’exercice 2025-2026 et les suivants, le BST prévoit de maintenir un nombre stable d’équivalents temps plein (ETP). L’augmentation anticipée par rapport aux niveaux réels et prévus de 2024-2025 reflète les postes supplémentaires approuvés grâce au financement lié à l’intégrité accordé dans le cadre du budget de 2023. Toutefois, l’incertitude entourant les réductions budgétaires futures incite à adopter une approche prudente en matière de dotation des postes nécessaires pour répondre aux besoins opérationnels, ce qui pourrait avoir une incidence sur le nombre réel d’ETP au cours des prochaines années.

Tableaux de renseignements supplémentaires

Les tableaux de renseignements supplémentaires ci-dessous sont accessibles sur le site Web du BST :

Dépenses fiscales fédérales

Il est possible de recourir au système fiscal pour atteindre des objectifs de politique publique en appliquant des mesures spéciales, comme de faibles taux d’imposition, des exemptions, des déductions, des reports et des crédits. Le ministère des Finances Canada publie chaque année des estimations et des projections du coût de ces mesures dans le Rapport sur les dépenses fiscales fédérales. Ce rapport fournit aussi des renseignements généraux détaillés sur les dépenses fiscales, dont des descriptions, des objectifs, des données historiques et des renvois aux programmes de dépenses fédérales connexes ainsi qu’aux évaluations et aux résultats de l’ACS Plus liés aux dépenses fiscales.

Renseignements ministériels

Profil du ministère

Ministre(s) de tutelle : L’honorable Dominic LeBlanc, C.P., c.r., député

Administrateur général : Yoan Marier

Portefeuille ministériel : Conseil privé

Instrument habilitant : Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, L.C. 1989, ch. 3

Année de constitution ou de création : 1990

Coordonnées du ministère

Adresse postale :

Bureau de la sécurité des transports du Canada

Place du Centre, 4e étage

200, promenade du Portage

Gatineau (Québec) K1A 1K8

Numéro de téléphone : 1-800-387-3557

Adresse courriel : communications@tsb-bst.gc.ca

Site Web : www.bst.gc.ca

Définitions

analyse comparative entre les sexes plus (ACS Plus) (gender-based analysis plus [GBA Plus])

Outil analytique qui aide à comprendre les répercussions des politiques, des programmes et des initiatives sur différentes personnes. Le fait d’appliquer l’ACS Plus aux politiques, aux programmes et aux initiatives permet de déterminer les différents besoins des personnes touchées, les façons d’être plus réceptif et inclusif ainsi que les méthodes permettant de prévoir et d’atténuer les obstacles potentiels à l’accès ou au bénéfice de l’initiative. L’ACS Plus va au‑delà des différences biologiques (sexe) et socioculturelles (genre) pour prendre en compte d’autres facteurs tels que l’âge, le handicap, l’éducation, l’ethnicité, la situation économique, la géographie (y compris la ruralité), la langue, la race, la religion et l’orientation sexuelle.

cadre ministériel des résultats (departmental results framework)

Cadre qui établit un lien entre les responsabilités essentielles et les résultats ministériels ainsi que les indicateurs de résultat ministériel d’un ministère.

cible (target)

Objectif quantitatif ou qualitatif, mesurable, qu’un ministère, un programme ou une initiative envisage d’atteindre dans un délai déterminé.

crédit (appropriation)

Autorisation donnée par le Parlement d’effectuer des paiements sur le Trésor.

dépenses budgétaires (budgetary expenditures)

Dépenses de fonctionnement et en capital, paiements de transfert à d’autres ordres de gouvernement, à des organisations ou à des particuliers ainsi que paiements à des sociétés d’État.

dépenses législatives (statutory expenditures)

Dépenses approuvées par le Parlement à la suite de l’adoption d’une loi autre qu’une loi de crédits. La loi précise les fins auxquelles peuvent servir les dépenses et les conditions dans lesquelles elles peuvent être effectuées.

dépenses non budgétaires (non‑budgetary expenditures)

Dépenses et recettes nettes liées aux prêts, aux placements et aux avances, qui modifient la composition des actifs financiers du gouvernement du Canada.

dépenses prévues (planned spending)

En ce qui a trait aux plans ministériels et aux rapports sur les résultats ministériels, les dépenses prévues s’entendent des montants présentés dans le budget principal des dépenses. La détermination des dépenses prévues relève du ministère, et ce dernier doit être en mesure de justifier les dépenses et les augmentations présentées dans son Plan ministériel et son Rapport sur les résultats ministériels.

dépenses votées (voted expenditures)

Dépenses approuvées annuellement par le Parlement au moyen d’une loi de crédits. Le libellé de chaque crédit énonce les conditions selon lesquelles les dépenses peuvent être effectuées.

Entreprise autochtone (Indigenous business)

Dans le cas d’un rapport sur les résultats ministériels, il s’agit de toute entité qui répond aux critères de Services aux Autochtones Canada, à savoir être détenue et gérée par des aînés, des conseils de bande et des conseils tribaux, être inscrite dans le Répertoire des entreprises autochtones ou être inscrite sur une liste d’entreprises bénéficiaires de traités modernes.

équivalent temps plein (full-time equivalent)

Mesure utilisée pour représenter une année‑personne dans un budget ministériel. Le calcul d’un équivalent temps plein correspond au nombre des heures de travail d’un employé divisé par le nombre d’heures d’une semaine de travail à temps plein d’un employeur. Par exemple, un employé qui travaille 20 heures pendant une semaine de travail normale de 40 heures représente un équivalent temps plein de 0,5.

indicateur de rendement (performance indicator)

Mesure qualitative ou quantitative qui évalue les progrès réalisés en vue d’atteindre un résultat au niveau d’un ministère ou d’un programme, ou les produits ou résultats attendus d’un programme, d’une politique ou d’une initiative.

indicateur de résultat ministériel (departmental result indicator)

Mesure quantitative ou qualitative qui évalue les progrès réalisés par rapport à un résultat ministériel.

initiative horizontale (horizontal initiative)

Un programme, un projet ou une autre initiative dans le cadre desquels deux ou plusieurs ministères fédéraux reçoivent des fonds pour travailler conjointement pour atteindre un résultat commun généralement lié à une priorité gouvernementale, et dans le cadre duquel les ministres concernés conviennent de le désigner comme horizontal. Des exigences particulières en matière de rapports doivent être respectées, notamment celle imposée au ministère responsable de rendre compte des résultats ministériels et des dépenses regroupés.

plan (plan)

Exposé des choix stratégiques qui montre comment un ministère entend respecter ses priorités et obtenir les résultats connexes. De façon générale, un plan explique la logique qui sous-tend les stratégies retenues et tend à mettre l’accent sur des mesures qui se traduisent par des résultats attendus.

plan ministériel (Departmental Plan)

Rapport qui décrit les activités prévues et le rendement attendu d’un ministère qui reçoit des crédits parlementaires au cours d’une période de trois ans. Les plans ministériels sont habituellement présentés au Parlement au printemps.

priorité ministérielle (departmental priority)

Plan, projet ou activité sur lequel un ministère met l’accent et dont il rendra compte au cours d’une période de planification particulière. Il s’agit de ce qui importe le plus ou ce qui doit être réalisé en premier en vue d’obtenir les résultats ministériels attendus.

priorités pangouvernementales (government priorities)

Dans le rapport sur les résultats ministériels de 2024-2025, les priorités du gouvernement sont les thèmes généraux qui définissent le programme du gouvernement comme il a été annoncé dans le discours du Trône de 2021.

programme (program)

Services et activités, pris séparément ou en groupe, ou une combinaison des deux, qui sont gérés ensemble au sein d’un ministère et qui portent sur un ensemble déterminé d’extrants, de résultats ou de niveaux de service.

rapport sur les résultats ministériels (Departmental Results Report)

Rapport qui présente les réalisations d’un ministère par rapport aux plans, aux priorités et aux résultats attendus énoncés dans le plan ministériel correspondant.

rendement (performance)

Ce qu’un ministère a fait en utilisant ses ressources pour atteindre ses résultats, dans quelle mesure ces résultats correspondent aux objectifs du ministère et dans quelle mesure les leçons apprises ont été déterminées.

répertoire des programmes (program Inventory)

Une liste qui recense tous les programmes du ministère et les ressources qui contribuent à l’exercice des responsabilités essentielles du ministère et à la réalisation de ses résultats.

responsabilité essentielle (core responsibility)

Fonction ou rôle permanent exercé par un ministère. Les résultats ministériels énumérés pour une responsabilité essentielle correspondent aux résultats que le ministère cherche à obtenir ou sur lesquels il souhaite exercer une influence.

résultat (result)

Un résultat ou un produit lié aux activités d’un ministère, d’une politique, d’un programme ou d’une initiative.

résultat ministériel (departmental result)

Résultat de haut niveau lié aux responsabilités essentielles d’un ministère.